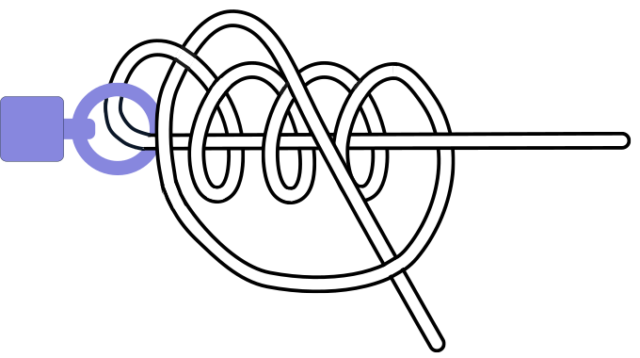

クリンチノットの結び方。巻き数と強度は比例します。

強度テストより、

- クリンチノットは巻き数と強度は比例する。8巻きがおすすめ。

- PEラインの直結びはクリンチノット、ダブルクリンチノット、ダブルライン・クリンチノット全部すっぽ抜ける。

目次

釣りの結び方はこちらの記事にまとめています。

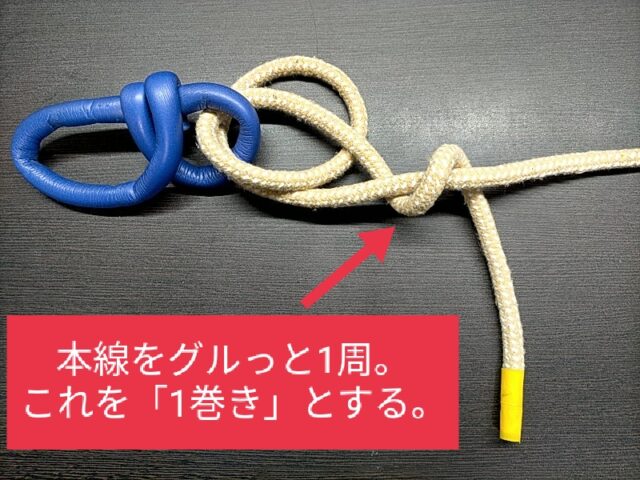

クリンチノットの結び方

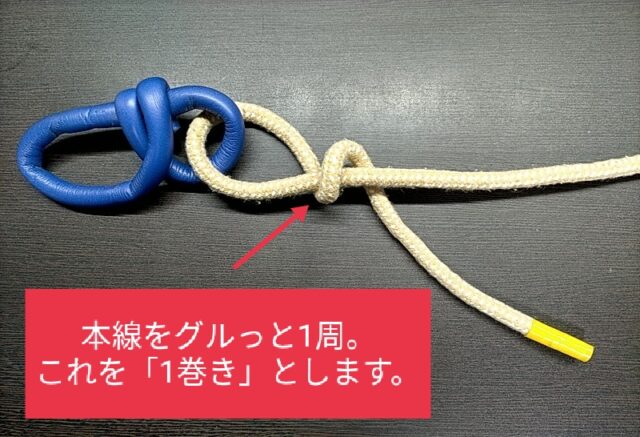

結びしろが短いと最後の締め込みで十分な力で引っ張れないので15cmにしています。

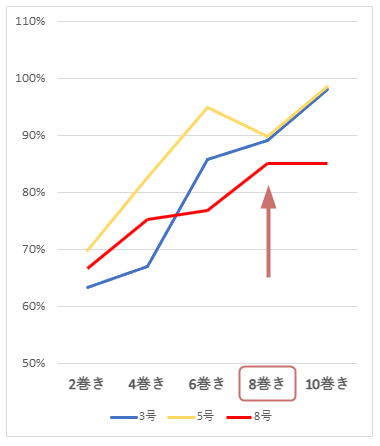

クリンチノットの場合、巻き数と強度は比例します。以下の表はアマゾンで購入した魚に見えないピンクフロロ船ハリスの3号12ポンドのフロロラインの場合です。

| 巻き数 | 強度 |

|---|---|

| 2巻き | 63% |

| 4巻き | 67% |

| 6巻き | 86% |

| 8巻き | 89% |

| 10巻き | 98% |

強度的に最低6巻きはしたいですね。

頻繁にルアー交換するなど何回も結び直す場合、多少強度が落ちても少ない巻き数のほうが良い場合もあるでしょう。お好みで。

※ 巻く時の右の指は力を抜いて、ライン全体に無理なヨレがつかないように、ヨレを逃がしながら巻きます。

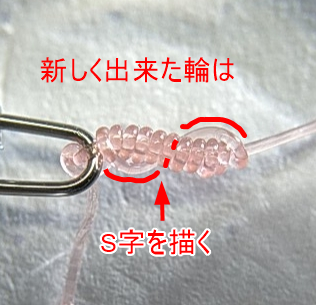

この新しく出来た輪に通すことで、限界まで引っ張られた時のすっぽ抜けが激減します。

昔のクリンチノットはこの新しい輪に通さなかった時期がありましたので、この新しい輪に通さないのをクリンチノットとして紹介している書籍やサイトもあります。

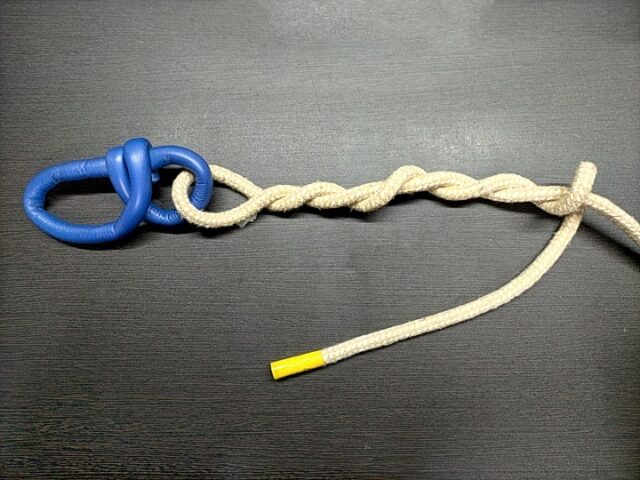

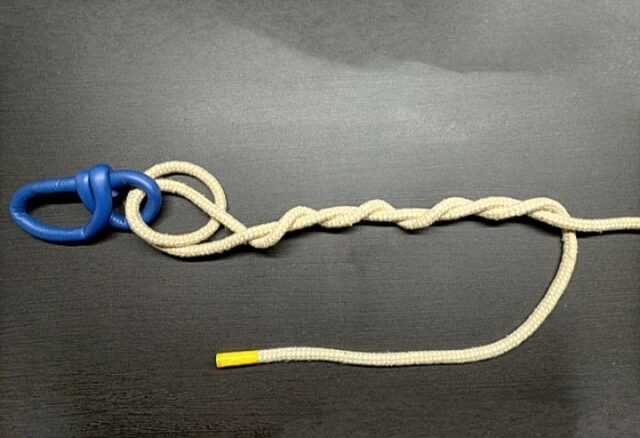

実際に8号30ポンドの太めのフロロライン(魚に見えないピンクフロロ船ハリス8号)で10巻きしたクリンチノットの拡大画像です。

このように10巻きでも巻き同士が重ならないようにキレイに締め込むことは可能です。

なお、上のSTEP.6で「新しく出来た輪」は、完成後はS字を描いていて正解です。

もし結び目が上の画像のように整然とコイル状になっていなくて汚くなってしまうという場合、以下の手順で締めてみてください。

STEP.6の後、

- 本線と端線を同時に反対方向に引っ張って結び目を3cmまで縮めてから、結び目を水で濡らす

- さらに本線と端線を同時に反対方向に引っ張って結び目をアイに寄せ、結び目を1cmくらいに短くする(まだ力一杯に本締めしない)

- 結び目を親指のツメでタテにつぶすように「2mmくらい縮めては本線・端線を引張り」を3回繰り返して結び目をキッチリ縮める。

- スナップをつかんで本線を力一杯引っ張り、結び目にスキマができるので親指のツメでアイ側に押し付けて縮め、本線・端線を引っ張って完成。

クリンチノットの巻き数ごとの強度テスト

テスト環境は、アマゾンで購入したGOYOJOのデジタルフォースゲージ(2024年5月17日時点で5,990円)と自作のスタンドです。

テスト風景の20秒動画です。

フォースゲージと自作スタンドの制作は記事にしています。

フロロラインでのクリンチノットの強度

新品のラインを使いました。魚に見えないピンクフロロ船ハリスの3号・5号・8号のフロロカーボンラインです。

ラインの太さによって大きな違いが無いか確認するために、3号(12lb)・5号(20lb)・8号(30lb)のラインでテストしました。

結んだスナップは0.5mm軸のクロスロックスナップの#1です。

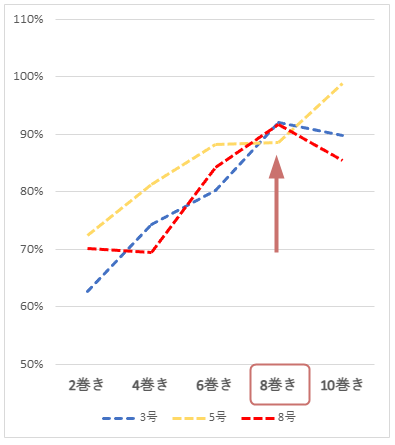

強度試験結果はこのようになりました。

| 号数 | 2巻き | 4巻き | 6巻き | 8巻き | 10巻き |

|---|---|---|---|---|---|

| 3号 | 63% | 67% | 86% | 89% | 98% |

| 5号 | 70% | 83% | 95% | 90% | 99% |

| 8号 | 67% | 75% | 77% | 85% | 85% |

※ 3種類の太さのラインに対して5種類の巻き数で3回ずつ、合計45回テストしました。

グラフにすると、

試行回数は少ないですが傾向はハッキリと出ています。

このデータからは一番ムラッ気が少なくて強度も出ている8巻きがおすすめになります。

基本、巻き数を増やせば増やすほど強度が上がる傾向です。

クリンチノットの構造が実はFGノットなどのいわゆる摩擦系の要素が多いということかもしれませんね。

しかし、ルアーを頻繁に交換して結び直したい手返し重視のシチュエーションで、強度が落ちるのをわかったうえでより簡単に結べる「4巻き」とかにするのは全然アリだと思います。

ドラグの設定がそれより小さければ結び目からラインが切れることはないですし。

カーボナイロンラインでのクリンチノットの強度

デュエルのCN500の3号カーボナイロンラインでは、クリンチノットの8巻きの平均強度は95%でした。

クリンチノットはすべって抜けやすいというのは?

結びの過程で出来た新しい輪に通さない「昔のクリンチノット」は、引っ張られるとスルスルっと結び目がすべるようにほどけやすい傾向があり、昔からよく言われていることです。

「太いラインほどスッポ抜けしやすい」とも言われていますが、強度テストの結果、そうではなくて、ラインの太さと結ぶ相手の軸の太さの比が大きくなればなるほど、すっぽ抜けやすくなることがわかりました。

なので、ナイロンの3号ラインと軸の直径が3mmのカラビナを昔のクリンチノットで結ぶと、その直径の比の大きさのせいでほぼ100%すっぽ抜けぬけます。

その20秒動画です。糸の端をハサミでつかんでいます。

同じラインでも相手がスナップなら、スナップの素材の直径は1mmもないので直径の比が大きくならず、すっぽ抜けません(少し滑ってますが)

世の中には色々なノットがありますが、結ぶ相手の軸の太さが大きく影響してすっぽ抜けるのは珍しいケースで、私の知る限り、この昔のクリンチノットだけです。

インプルーブド・クリンチノットとは?

今回のこの記事で紹介した、新しい輪に通す新しいクリンチノットのことを、旧タイプの改良版という意味で「インプルーブド・クリンチノット」と紹介しているサイトもあります。インプルーブド(improved)は「改善された」の意味です。

実は、この新しいタイプのクリンチノットでも旧タイプほどではなくても、結ぶ相手の太さに影響を受けて結び目がすっぽ抜けることがあります。

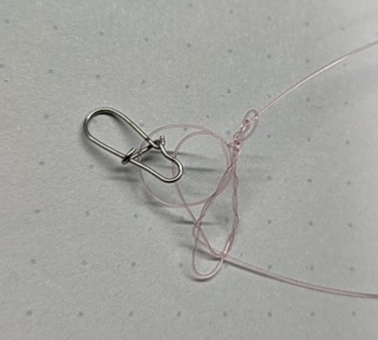

ダブルクリンチノットの結び方

結びしろが短いと最後の締め込みで十分な力で引っ張れないので20cmにしています。

輪を作ります。輪の大きさは大きくしなくても1cmでOKです。

その時に、本線の上を通します。

※ 巻く時の右の指は力を抜いて、ライン全体に無理なヨレがつかないように、ヨレを逃がしながら巻きます。

ダブルクリンチノットの場合も、巻き数と強度は比例します。以下の表はアマゾンで購入した魚に見えないピンクフロロ船ハリスの3号12ポンドのフロロラインの場合です。

| 巻き数 | 強度 |

|---|---|

| 2巻き | 63% |

| 4巻き | 74% |

| 6巻き | 80% |

| 8巻き | 92% |

クリンチノット同様、ダブルクリンチノットも強度的に6巻き以上がいいでしょう。

頻繁にルアー交換するなど何回も結び直す場合、多少強度が落ちても少ない巻き数のほうが良い場合もあるでしょう。お好みで。

先程のクリンチノットのように新しくできた輪に通してはいけません。

強度がガタ落ちですし、何よりもその構造上、結びの工程がどうしても汚くなるから。

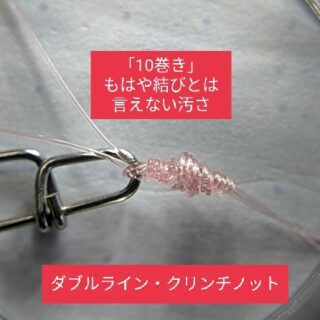

どういうことか?実際にやってみるとこの画像のように見るも無惨な姿になります。このまま締め込む気になりませんよね。

この画像の結び目を締め込んで完成した強度は65%でした。一応強度テストやりまして、

| 巻き数 | 通した | 通さない |

|---|---|---|

| 4巻き | 66% | 74% |

| 6巻き | 75% | 80% |

| 8巻き | 64% | 92% |

でした。

やると強度が落ちるので、新しく出来た輪には通さないほうがいいですね。

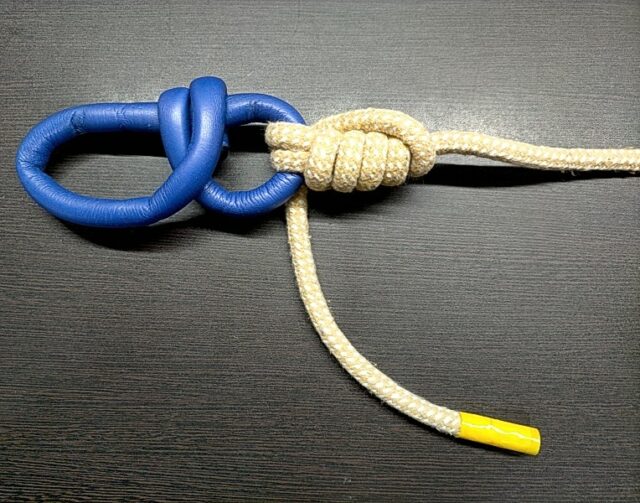

実際に8号30ポンドの太めのフロロライン(魚に見えないピンクフロロ船ハリスの8号)で8巻きしたダブルクリンチノットの拡大画像です。

太めの8号30ポンドラインのしかも8巻きでも、このように巻き同士が重ならないようにキレイに本締めできます。

ですが、10巻き以上すると高確率で結び目がグチャグチャに汚くなりますので、太めのラインでのダブルクリンチノットは8巻きまでが常用限界だと思います。

キレイな結び目にするコツは、上のSTEP.6で輪に端線を通してから、

- 本線と端線を同時に反対方向に引っ張って結び目を3cmまで縮めてから、結び目を水で濡らす。

(上のクリンチノットと違い、勝手にアイに結び目が寄ります) - さらに本線と端線を同時に反対方向に引っ張って結び目を1cmくらいに縮める(まだ力一杯に本締めしない)。

- 結び目を親指のツメでタテにつぶすように「2mmくらい縮めては本線・端線を引っ張り」を3回繰り返して結び目をキッチリ縮める。

- スナップをつかんで本線を力一杯引っ張り、結び目にスキマができるので親指のツメでアイ側に押し付けて縮め、本線・端線を同時に引っ張って完成。

ダブルクリンチノットの巻き数ごとの強度テスト

フロロラインでのダブルクリンチノットの強度

上のクリンチノット同様、新品のラインを使いました。魚に見えないピンクフロロ船ハリスの3号・5号・8号のフロロカーボンラインです。

ラインの太さによって大きな違いが無いか確認するために、3号(12lb)・5号(20lb)・8号(30lb)のラインでテストしました。

強度試験結果はこのようになりました。

| 号数 | 2巻き | 4巻き | 6巻き | 8巻き | 10巻き |

|---|---|---|---|---|---|

| 3号 | 63% | 74% | 80% | 92% | 90% |

| 5号 | 72% | 81% | 88% | 89% | 99% |

| 8号 | 70% | 69% | 84% | 92% | 85% |

グラフにすると、

10巻きの強度ムラは、これは完全に結び目のデキのムラです。

クリンチノット同様、ダブルクリンチノットも8巻きがおすすめになりますが、ルアーを頻繁に交換して結び直したい手返し重視のシチュエーションで、強度が落ちるのをわかったうえでより簡単に結べる4巻きにするのは全然アリだと思います。

ドラグの設定がそれより小さければ結び目からラインが切れることはないですし。

カーボナイロンラインでのダブルクリンチノットの強度

デュエルのCN500の3号カーボナイロンラインでは、ダブルクリンチノットの8巻きでの平均強度は92%でした。

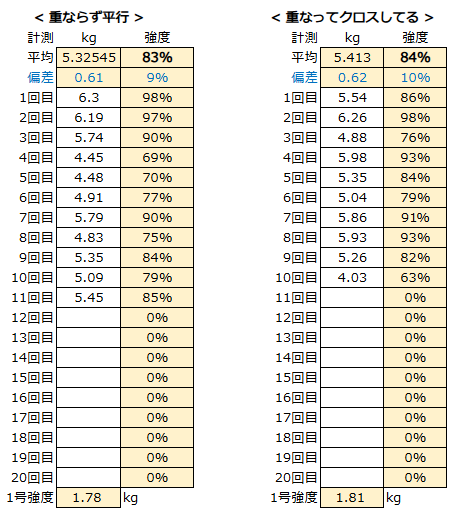

ダブルクリンチノットのアイ部分が「平行」か「クロス」しているかで強度が変わるのか?

締め込みが終わって完成した結び目のアイの部分に着目すると、「平行」になっている時と、

アイに通した2つのラインが重なって「クロス」している時と

だいたい2分の1の割合で起こります。

結びの構造や工程を考えると、ここを意図的に常に平行な状態にするのは難しいのではと思っています。

なので、両方の状態で強度に明確な差が生じるのかをテストしました。

テストに使用したラインはダイワのジャストロンの3号です。ナイロンラインです。

| 状態 | 強度 |

|---|---|

| 重ならずに平行 | 83% |

| 重なってクロス | 84% |

引張強度は変わりませんでしたが、ラインの上にラインが乗っかっている状態のクロスは耐久性が落ちると思われます。

ダブルラインのクリンチノットの強度は?

2重(ダブルライン)にしたクリンチノットというのがあります。

結び方は2重にしたラインで普通のクリンチノットを結ぶだけです。

太めのラインでの挙動も気になるのでフロロの3号と8号の強度をそれぞれテストします。

フロロラインでのダブルライン・クリンチノットの強度

使用したラインは魚に見えないピンクフロロ船ハリスの3号と8号です。

強度試験結果は以下のようになりました。

フロロの3号ラインの強度試験結果。

| 巻き数 | ダブルライン | 普通のシングル |

|---|---|---|

| 2巻き | 73% | 63% |

| 4巻き | 72% | 67% |

| 6巻き | 75% | 86% |

| 8巻き | 86% | 89% |

| 10巻き | 77% | 98% |

4巻きまではダブルラインのほうが強度は高そうですが2重にした割には意外と強度は上がっていないように思えます。

フロロの8号ラインの強度試験結果。

| 巻き数 | ダブルライン | 普通のシングル |

|---|---|---|

| 2巻き | 77% | 67% |

| 4巻き | 74% | 75% |

フロロの8号ラインではその太さゆえ、5巻き以上はうまく結べなくて結び目も汚かったので強度テストしませんでした。

このような悲惨な結び目になります。

やはり、2重にしたからといって必ずしも引張強度が強くなるわけでもなさそうですね。

結び目のデキも、良い時と汚い時で相当なムラになります。

なので、フロロラインの場合は、無理にダブルラインのクリンチノットにする必要はないと思います。ダブルクリンチノットで十分かと。

カーボナイロンラインでのダブルライン・クリンチノットの強度

デュエルのCN500の3号カーボナイロンラインでは、ダブルライン・クリンチノットの8巻きの平均強度は96%でした。

3回試験した平均が96%でしたが、切れた場所が全部結び目より10cmも手前の本線側で切れていたので、これは結び目で切れたというよりも、このライン自体の実直線強度(限界強度)で切れたと思われます。

クリンチノット系はPEラインでの直結びではすべてすっぽ抜ける

上で書いてきたことはすべてナイロン・フロロカーボンラインでのことです。

PEラインをスナップ等に直に結ぶ場合、すっぽ抜けないのかをテストしましたが、クリンチノット、ダブルクリンチノット、ダブルライン・クリンチノットですべてすっぽ抜けて全滅でした。

その模様をそれぞれ、10秒動画にしました。

使ったPEラインはアマゾンで購入したシマノのピットブル8の0.8号です。

ラインの端をハサミでつかんでいます。

クリンチノットの8巻き

ダブルクリンチノットの8巻き

ダブルライン・クリンチノットの4巻き