京浜運河の塩分濃度が知りたくて、ドリテックの塩分管理計EN-905を購入。気になる測定誤差を検証

通販サイトのレビューを見ると、塩分濃度計の用途は、

- 自宅の熱帯魚などの海水魚の水槽の塩分濃度の管理に使っている人か、

- 血圧管理・健康のために味噌汁などの汁物の塩分濃度を測っている人

でほとんどを占めます。

私の場合は、自分が釣りに行く運河や河口域などの汽水域の塩分濃度を知りたかったので一般的な海水の塩分濃度3.4%まで計測できる塩分濃度計で手頃な価格のものを探してドリテックの塩分管理計EN-905を購入しました。

ドリテックの塩分管理計EN-905

一般的に数千円で入手できるデジタル表示の塩分濃度計は味噌汁などの汁物の塩分濃度を計測するためのもので、計測できる塩分濃度が最高で1.2%~2%までのものがほとんど。

そりゃそうだ。デジタル塩分濃度計はほぼ料理用なので、3%の食塩水を作って舐めてみればわかりますが超しょっぱいです。海水のような3%の超しょっぱい汁物なんか普通料理として存在しないから2%まであれば十分だからです。

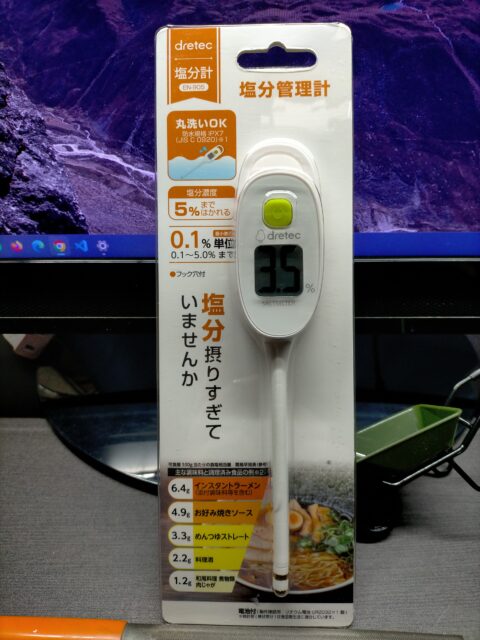

パッケージ正面。

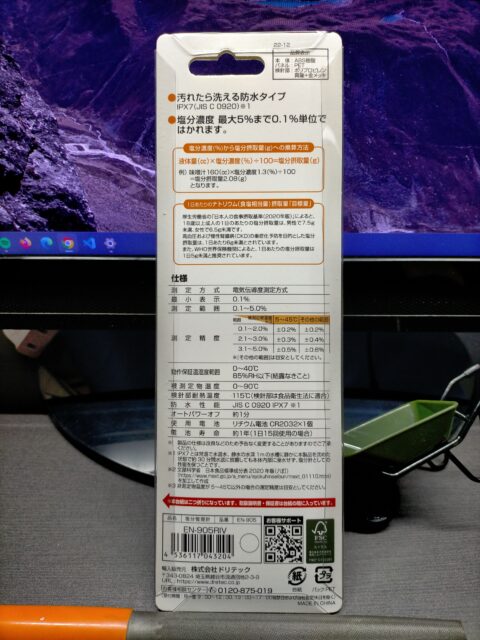

パッケージ裏面。

中身全部。映り込んでいる一輪車の模型は御愛嬌です。

ドリテックというメーカーはどんな会社?

ドリテックは埼玉県川口市に本社がある日本のメーカーです。

主にキッチンタイマーや温度計、塩分濃度計、電気ケトルなどを製造しているようです。

ドリテック公式ページにこの製品のページもあります。

YouTubeにドリテック公式の製品紹介の1分動画がありました。

商品仕様

※ 製品ページEN-905R塩分管理計 - 株式会社ドリテックより抜粋。

商品サイズ:約W34×D16×H180mm

商品重量:約28g

電源:リチウム電池 CR2032×1個

防水仕様:JIS C 0920 IPX7

測定方法:電気伝導度測定方式

表示方法:2桁デジタル

最小表示:0.10%

検針部耐熱温度:115℃(検針部は食品衛生法に適合)

動作温湿度範囲:0℃〜40℃ 85%RH以下(ただし、結露しないこと)

測定範囲:0.1%〜5.0%

被測定物温度:0〜90℃

オートパワーオフ約 1分

測定範囲は0.1%〜5.0%までで、被測定物の温度は90℃までOKのようです。

ちなみに防水仕様のIPX7とは、

IPX7とは常温で水道水、静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で 約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず塩分計としての性能を保つことです。

EN-905R塩分管理計 - 株式会社ドリテック

使い方 (塩分濃度の測定方法)

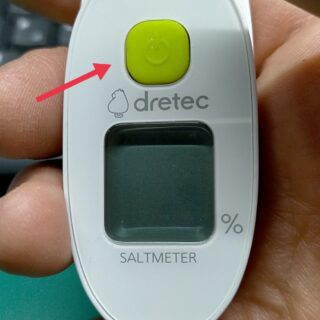

この表示になったら測定可能という合図です。

先端の2つの金色のセンサー。この2極間の電気伝導率を測定して塩分濃度に換算しているので、片方だけ浸っているだけでは計測できません。

取扱説明書では測定物の温度が高い場合(45度以上)は、センサーを20秒以上測定物に浸水させて、測定物の温度になじませてから測定することを勧めています。

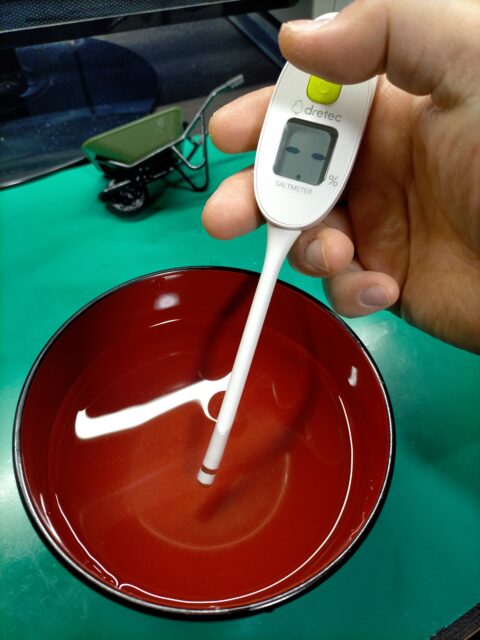

さらに今回実験してわかったことですが、測定する液体が入っている器(特に金属)の底や縁にセンサーが触れると誤差が大きくなりますので計測の際はご注意ください (どのくらいの誤差が出るのかは後述しています)

容器の内側に先端の金色のセンサーを触れないように浮かせた状態で測定しましょう。

この画像だと塩分濃度が1.3%だということになります。

塩分濃度の測定範囲は0.1%~5.0%までです。

それ以外の測定範囲外の場合、デジタルが点滅することで範囲外なのを教えてくれます。

- 0.1%未満の場合は0.0表示が点滅し、

- 5.0%より高い場合は5.0が点滅する

ようになっています。

電源をオフにするには、黄色い電源ボタンを2秒間長押しします。

一連の流れを20秒動画にしました。よろしければどうぞ。

メーカー発表の測定許容誤差について実際に検証してみた

通販サイトのレビューを見ていると、同じ味噌汁なのに測るたびに塩分濃度がバラバラというユーザーさんが結構いらっしゃった。

この製品はパッケージの裏面や取扱説明書に記載されているように、ある程度の測定誤差が元々あります。

| 塩分濃度 \ 被測定物温度 | 5~45℃ | その他の範囲の温度 |

|---|---|---|

| 0.1%~2.0% | ±0.2% | ±0.2% |

| 2.1%~3.0% | ±0.3% | ±0.4% |

| 3.1%~5.0% | ±0.5% | ±0.6% |

この測定精度の表によれば、

例えば、食塩水を塩分濃度3%ピッタリで作っても、

- 45度以下の水温なら±0.3%(2.7%から3.3%まで)

- 45度より高い水温なら±0.4%(2.6%から3.4%まで)

測定値がブレますよ、前もってご承知の上でお使いくださいねと言うことです。

この塩分濃度計は、塩分濃度が高いほど電気が通りやすい(抵抗値が小さい)のを利用した電気伝導度測定方式です。

水の電気伝導率は塩分濃度の他に水温にも左右されるので、このように温度によって誤差がさらに拡大するのでしょう。

実際にどの程度の誤差なのか気になったので、0.5%~6%までの食塩水を用意して測定誤差を計測してみました。

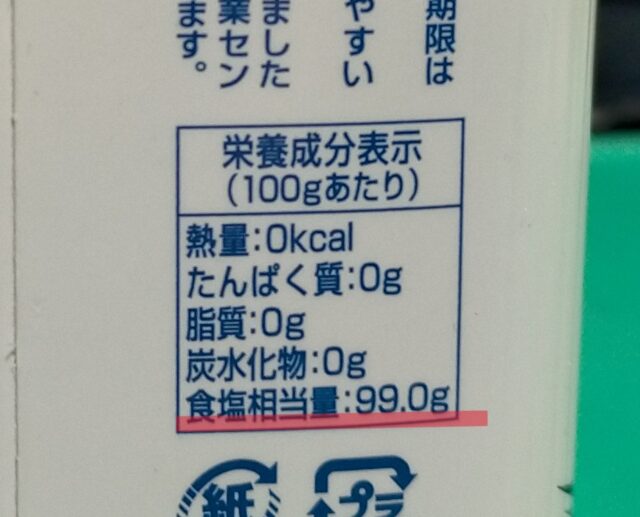

ちなみに塩分濃度とは、水と塩の総量に対する塩の割合のことです。

例えば、塩分濃度3%とは塩3gと水97gを混ぜた場合の濃度です。つまり総量100g(3g + 97g)の3%が塩分となります。

なので、水100g塩0gの時は塩分濃度は0%、水0g塩100g(つまりただの塩)の時が塩分濃度が100%という表現になります。

塩はこれを使いました。

できるだけ高純度の食塩を選びました。食塩相当量99%なので十分でしょう。

水と塩を計測するのに使ったキッチンスケールは長年愛用しているアマゾンで購入したタニタのキッチンスケールKJ-212 RD

最小で0.1g単位で計れます。

それぞれ100ccずつ作れば足りるのですが、作る段階での誤差を少なくするために多めに(それぞれの塩分濃度で500cc分)作ってから紙コップに移しました。

実験時の食塩水は11度くらいでした。

それぞれの塩分濃度で10回ずつ計測しました。

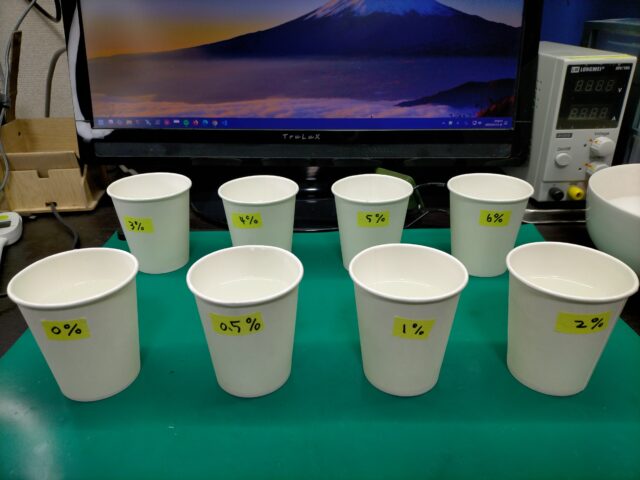

塩分濃度0%のテスト

念の為、塩分ゼロで誤作動しないか実験しました。

なので、紙コップの中身はただの水道水です。

水道法が定める水道水の塩分含有量は1リットル当たり200ミリグラム以下、塩分濃度に換算すると0.02%以下となっています。

当たり前ですが、試験結果は全部0.0の点滅表示でした。これは測定値が0.1%未満であることを表しています。

塩分濃度0.5%のテスト

全部0.5%表示でした。

塩分濃度1%のテスト

0.9%と1.0%が半分ずつくらいの誤差でした。

塩分濃度2%のテスト

1回だけ1.6%、あとは1.9%と2.0%でした。

塩分濃度3%のテスト

2.9%から3.2%とブレ幅が広がってきました。これでもこの製品の許容誤差の範囲です。

塩分濃度4%のテスト

3.7%から4.4%と、誤差がさらに拡大していますが、カタログ値の範囲(±0.5%)内です。

塩分濃度5%のテスト

一度だけ4.7%と計測され、残りの9回全部が5%以上という意味の「5.0」の点滅表示になりました。

塩分濃度6%のテスト

10回すべて「5.0」の点滅表示になりました。

測定誤差に対するまとめ

おおむね塩分濃度が高くなるにつれて誤差が多少広がる傾向にありますが、パッケージに記載の誤差の範囲内に収まっています。

私の使い道が3%以下の海水の塩分濃度の測定なので、十分な性能だと満足いく結果になりました。

測定物の容器の内側にセンサーの先端をつけると誤差が大きくなります

前述の通り、この塩分濃度計は、塩分濃度が高いほど電気が通りやすい(抵抗値が小さい)のを利用した電気伝導度測定方式であり、先端にある2つの金色のセンサー間の電気伝導率を測定して塩分濃度に換算しています。

そのせいか、センサーの先端が測定対象の容器の底や縁に触れていると測定誤差がさらに大きくなります。

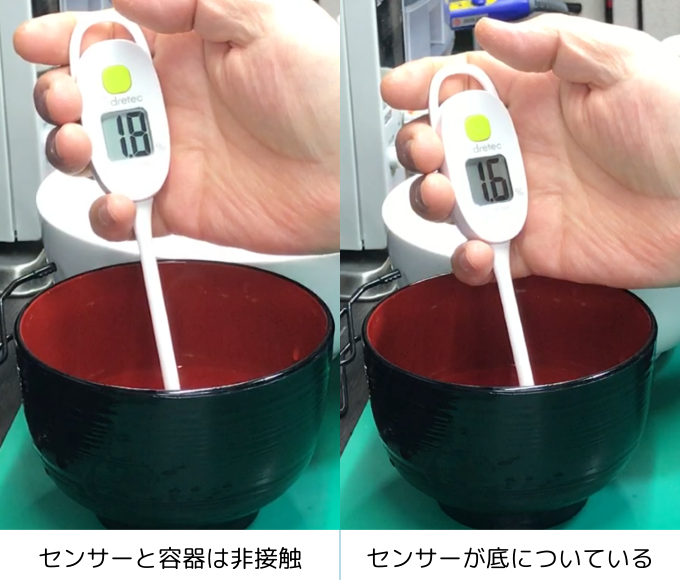

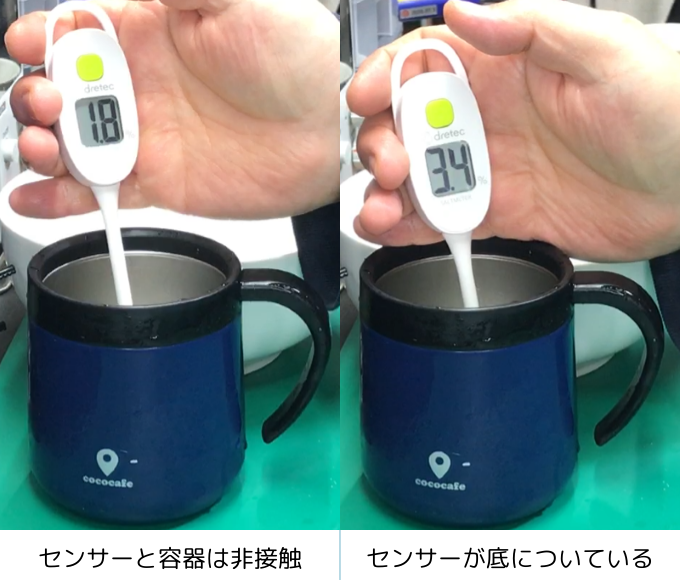

実際に検証した時の画像です。

全部、2%の食塩水を使っています。

焼き物の器の場合

センサーを底につけると1.6%になりました。これは1度だけじゃなくて何回も低く計測されました。

プラスチックの器の場合

こちらも焼き物の器と同じような結果になりました。

金属の器の場合

内側が金属のマグカップを使いました。2%の食塩水を3.4%と言い出しました。明らかにおかしいです。

くどいようですが、測定時は容器の内側にセンサーを接触させないようにして測りましょう。

京浜運河の塩分濃度を測定してみた

この塩分濃度計の購入目的だった、京浜運河の塩分濃度を測りました。

水温10度の大潮の満潮時に測定しました。

この時の塩分濃度は2.3%でした。太平洋の塩分濃度が3.4%くらいなので、河川からの淡水の流入と混ざって3分の1くらい薄まっているということでしょう。

私の予想より塩分濃度が高かったです。これだと普通に錆びると思われます。

ちまたでは、「運河は塩分濃度が低いので、リールは洗わないほうが内部のグリスや油が流れ出さない分、逆にリールの持ちが良くなる」という話をたまに聞きますが、私は帰宅したら毎回、水道水できっちり洗おうと思いました。