釣糸の強度を測りたくてフォースゲージを購入してスタンドを自作

釣り糸の強度を測定するためにデジタルフォースゲージを購入。ラインについてかねてから疑問に思っていたことを色んな角度からラインの強度を測定して検証しました。

なぜ一般的なデジタルスケールではダメなのか?

測りたいものをぶら下げるだけの簡単なデジタルスケールなら持っていたんです。こういうものです。

アマゾンで購入したこのデジタルスケールは1,359円(2020年6月23日時点)と激安でした。

でも、デジタルスケールは最大値を保持して表示し続けるホールド機能がないのが一般的で、ラインが何kgの負荷で切断するのかを計測しようとしても、刻々と変わるデジタル表示部分をスマホで動画撮影してあとから最大値を割り出さないといけないという面倒なことになります。

どういうことか?

百聞は一見にしかず、10秒動画にしてみました。動画内でラインの切断試験やってます。

1フレームごとにコマ送りして確認すると、ラインが切断したのは5.77kgでした。

同じ実験をデジタルフォースゲージでやると、動画撮影しなくても、ライン切断時の最大負荷が一目瞭然になります。

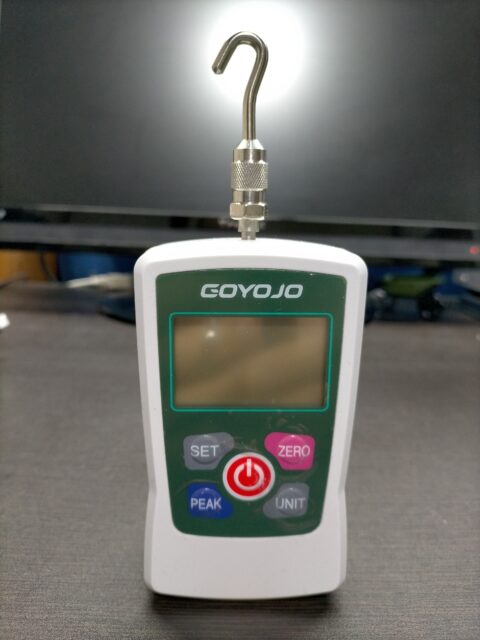

なのでアマゾンで平均★4.0と高評価なGOYOJOのデジタルフォースゲージを5,990円(2024年5月17日時点)で購入しました。

値段がデジタルスケールの4倍しますが、これでもフォースゲージの中では激安の部類に入ります (イマダという国内メーカーの同じような外観のデジタルフォースゲージは9万円前後します)

では、同じようにデジタルフォースゲージのピークホールド機能を使ってラインの切断試験を10秒動画にしました。

ラインが切断された瞬間の値6.07kgの表示でホールドされています。一目瞭然ですね。素晴らしい。

一般的なデジタルスケールとデジタルフォースゲージの違い

- デジタルフォースゲージには測定中の最大値を保持できるピークホールド機能がある。

- デジタルスケールは引っ張り方向のみだけどデジタルフォースゲージは引く・押す両方向で計測可能。

- デジタルフォースゲージにはキログラムの他に力の単位のニュートンでの表示がある。

などです。

購入したGOYOJOデジタルフォースゲージの製品仕様

計測範囲ごとに4種類のラインナップがありました。私が購入したは500N(約50kg)まで計測できる型式500という機種です。

製品仕様は以下の通りです。

最大定格値:500ニュートン(約50kg)

最小表示単位:0.1ニュートン(約0.01kg≒10g単位)

精度:±0.1%

単位切り替え:ニュートン、キログラム、ポンド、オンス

ピークホールド機能

重力加速度設定可

オートパワーオフ機能

重さ:約400g

電源:単4電池2本

最小の測定単位が10gなので「1g単位じゃないの?」と思われそうですが、最大50kgまで測定できるこの価格帯のハカリでは、10g単位が一般的です。

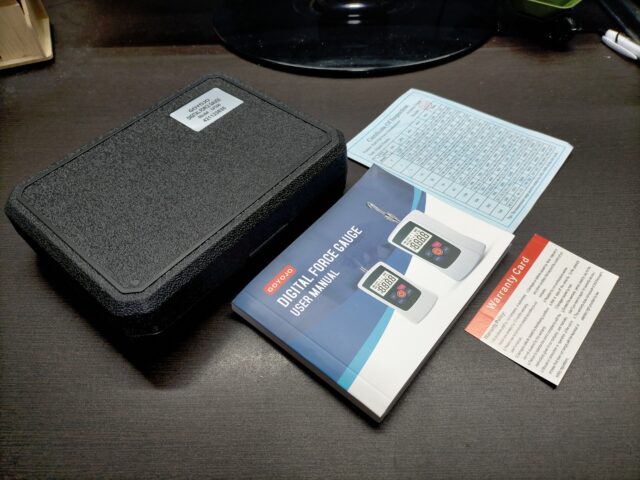

GOYOJOデジタルフォースゲージの付属品

アマゾンから送られてきた時の同梱品です。

多言語の取扱説明書の中に日本語での説明があります。

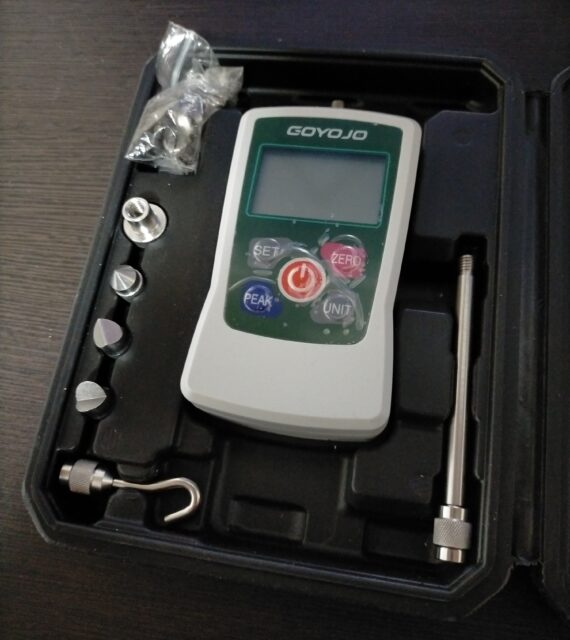

黒いケースを開くと、

治具(アタッチメント)がいくつか入っていました。机の上に並べると、

下段の左から、

- 面で押したい圧縮試験用

- 試験材に貫入する力の測定用

- 試験材を切断する力の測定用

- V型の溝で転がりやすい試験材用

- フックに引っ掛けての引張強度測定用

です。真ん中の棒はアームを延長する棒です。

ビニール袋に入っていたのは、フォースゲージ用のスタンドに固定する時に使うネジとスプリングワッシャーです。3mmの六角レンチで取り付けできます。

ビス穴の間隔はタテ73mmヨコ41mmです。このビス間隔はなんらかの標準規格があるようですが調べてもよくわかりませんでしたが、このビス穴間隔に合うスタンドは中国系通販サイトでいくつも売られているのは確認できました。2万円前後します。

あと、アームのゆるみ止めのダブルナットに使える10mmナットが付属しています。

取扱説明書に掲載されている精度±1%は本当でした

取扱説明書に精度が±1%と記載されていましたので、実際に検証してみましたが、本当に1%以内に誤差が収まっていました。

このフォースゲージは結構重めの50kgまで測定可能で、そのせいか最小表示単位も大きめで、1gではなく10g単位です。

私的には10kgくらいまでを測定する予定なので、その界隈の誤差を測定しました。

10kgを1g単位で正確に測れる機械を持っていないので、何回も小分けにして測って用意したので少し面倒くさかったです。

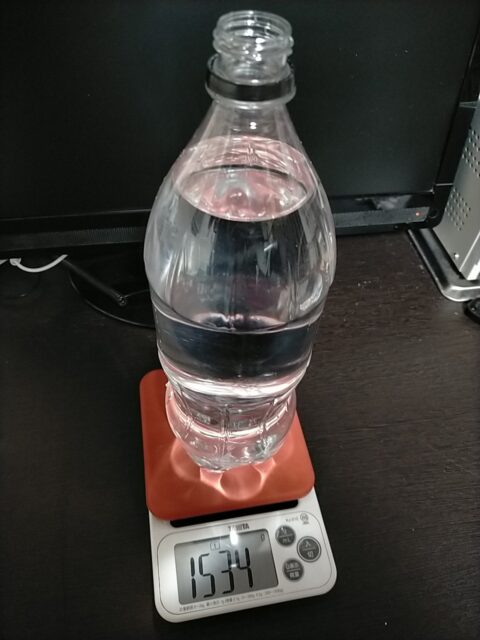

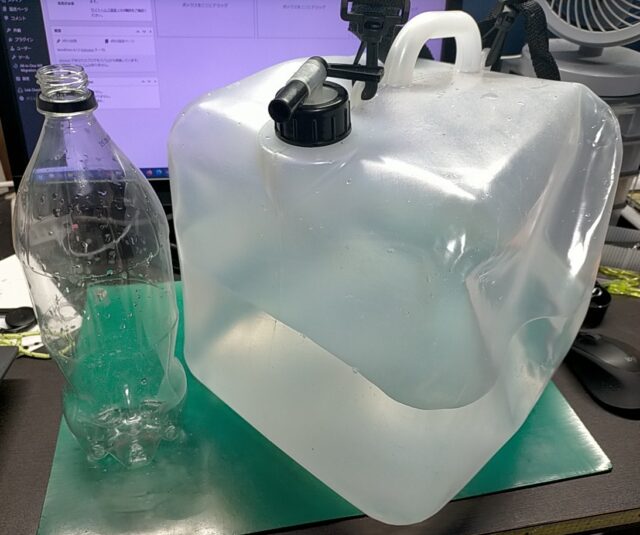

適当にペットボトルに水道水を入れて、2kgまでなら1g単位で測れるタニタのキッチンスケールKJ-212 RDを使って重さを測って、

そのペットボトルの水をダイソーの20リットルのウォータータンクに何回かに分けて注ぎました。

そのウォータータンクをこのようにフォースゲージにぶら下げて測定しました。

※ ウォータータンクがふすまにもたれかかっていて測定の正確性に欠けていそうですが、画像の奥が片付いていない部屋なのでこの撮影の時だけふすまを閉めました(汗)

測定中はふすまを開けてフォースゲージの垂直も確認して測定しています。

ついでに激安のデジタルスケールでも測定しました。

10kgよりも軽い場合の誤差も気になったので、全部で4通りの重さで検証しました。

| 測定重さ (kg) | フォースゲージ | デジタル スケール |

|---|---|---|

| 0.514 | 0.52 | 0.51 |

| 3.174 | 3.16 | 3.17 |

| 6.393 | 6.36 | 6.4 |

| 10.931 | 10.87 | 10.93 |

誤差をパーセントで表すと、

| 測定重さ (kg) | フォースゲージ | デジタル スケール |

|---|---|---|

| 0.514 | 1.2% | -0.8% |

| 3.174 | -0.4% | -0.1% |

| 6.393 | -0.5% | 0.1% |

| 10.931 | -0.6% | 0.0% |

誤差が1%を超えたのは0.514kg(514g)の時だけです。これは測定表示が10g単位なのでやむを得ない誤差と言えるでしょう。

ということで、このフォースゲージは取扱説明書通りの精度±1%以内であったわけですが、激安のデジタルスケールが値段の割にビビるくらい精度良かったのが印象的でした。

分解して中身を確認すると対ショック性に配慮されていた

中身がどうなっているのか気になったので両方とも分解して比較しました。

※ 分解は自己責任で。保証を受けられなくなります。

まずは激安のデジタルスケールから。

ボディはプラスチックですね。75kgまで測れるんですがそんな重いのをぶら下げて壊れないんですかね?

分解した印象は「スッカスカ」です(笑)

黄色いのは巻尺(メジャー)ですね。このデジタルスケールは釣り用ということで魚の長さを測れるようにサイドからメジャーを1メートルまで出すことができるんですが、

まさか、メジャーがそのまま入っているとは思いませんでした。大胆ですね。

たしかレビューでこのメジャーがサビやすくて引っ張るとゼンマイがバカになって戻らないとかあったので、私は使っていませんでしたが、これならメジャーが壊れても代替のに差し替えるだけですね。

アマゾンで「ミニ巻尺」で検索すると同じサイズのデザインも一緒なものが数百円でいくつもヒットします。

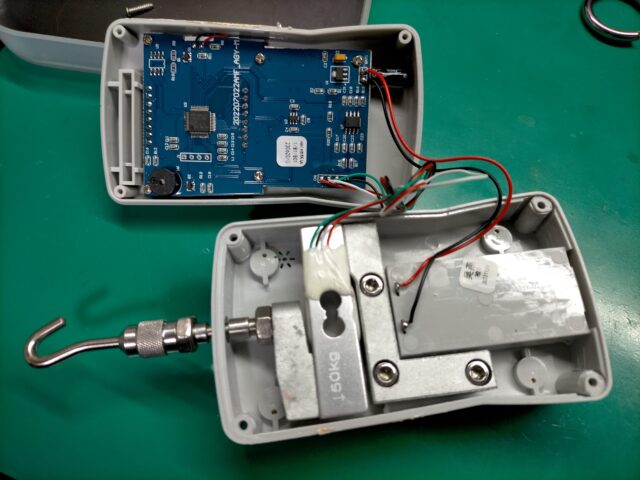

次に、本命のデジタルフォースゲージを分解しました。

こちらもボディ本体はプラスチックです。50kgまで測れるとうたっているのでなんだか恐ろしいですね。

メジャーの有無以外でなにが違うんでしょうか。電気にうとい私にはほぼ同じにしか見えません(汗)

ただ、対ショック性を考慮して作られているのはわかります。

プリント基板の四隅がネジでケースに固定されていたり、ひずみゲージも六角ボルト3本でケースに固定されていますから。激安のデジタルスケールは両方ともネジで固定されていなくてケース内で多少浮いていますから。

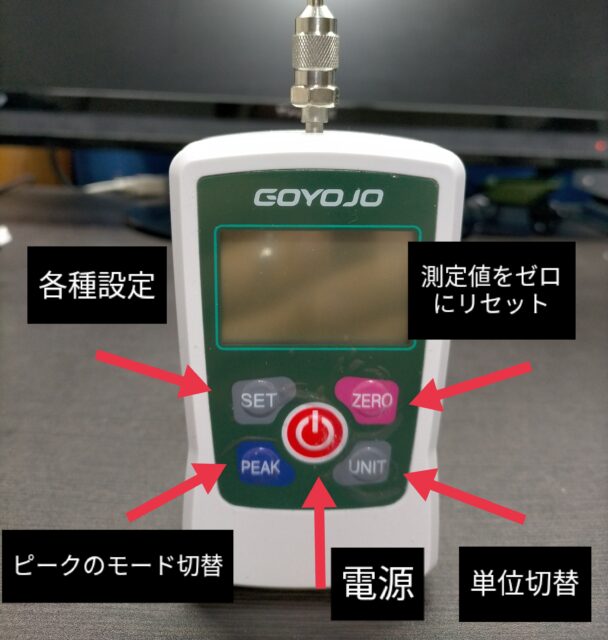

GOYOJOデジタルフォースゲージの使い方

使える単位は、

- ニュートン(N)

- キログラム(kg)

- ポンド(Lb)

- オンス(Oz)

ピークのモード切り替えボタンで

- 測定中の最大値が更新されるたびに追従して更新する

- 一番最初のピーク値をずっと保持。次のより大きなピークが来ても無視。

- ピーク値を保持しない。

の3パターンから選べます。

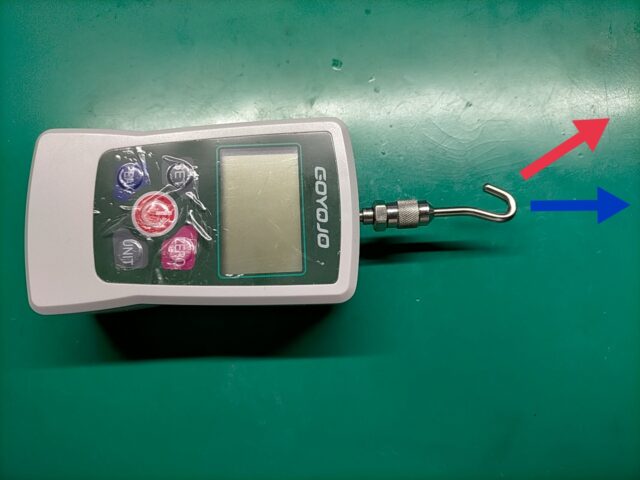

計測時の注意点

必ず機械の軸に対してまっすぐ引っ張らないと測定値が小さくなります

下の画像の青い矢印のように必ず機械の軸に対してまっすぐ引っ張ること。

赤い矢印のように斜めに引っ張ると測定値が小さくなります。

軽いものを測定する時は、電源オンやゼロリセットのタイミングに注意

500gとかの軽いものを測定する時に、金属製のフック状のアタッチメントの重さにより誤差が発生します。

なので、そうならないように、測定する場所に置いてから電源オンやゼロリセットすることをおすすめします。

横になった状態で電源を入れた後、立てて測定するとアタッチメントがぶら下がる格好になるのでその分の誤差が生じるわけです。

2kg以上ならアタッチメントの重さによる誤差もまぎれるレベルになるかもしれませんが。

使い方の一連の流れを1分動画にしました。

「SET」ボタンから設定モードに入って各種設定を変更できます。

- 重力加速度の調整。デフォルトは9.800。

私は東京都の9.798に設定しています。 - 無操作時のオートパワーオフの時間を0~15分で設定

- バックライトのオン・オフ・自動オフの切り替え

- 設定の初期化

などです。

以上、GOYOJOのデジタルフォースゲージの解説でした。

ここからは、釣りのラインの強度テストになります。

釣りラインの結節強度の測定にはJIS規格がある

シーガーでおなじみのクレハ合繊などラインメーカーでは日本工業規格JIS L 1013に準拠した結節強度の試験をしているようです。

その試験内容とは、

- 試長:250mm

- 引張速度:300mm/分

- 試験回数:10回

- 結節:試長の中央に一重結び

となっています。

ラインメーカーさんが使うフォースゲージは数百万円する高級マシンで、一方の私のは数千円ですが、せめて試験内容だけは同じにしようかと思って、ラインメーカーさんがどのような試験をしているのかを調べた次第です。

「試長」とはなんだろう?と調べたら、強度試験する糸をつまんでいる両端の距離のことでした。

「引張速度300mm/分」とは、1分間に試長が300mm伸びるように引っ張って試験するという引張速度のことでした。

引張強度測定用のスタンドを自作

フォースゲージのスタンドのデザインはシマノさんが釣りフェスとかで使っているスタンドが登場するこれらのYouTubeショート動画を参考にして自作しました。

① 【結束強度チェック】!!SHIMANOピットブル8プラスとハードブル8プラスをFGノットで強度計測してみた #shorts - YouTube

② #SHIMANO #ハードブル ジギングプロがノット強度にチャレンジ #fgノット - YouTube

こんな感じに出来上がりました。

ハンドルを反時計回りに回すと糸が巻かれるシンプルな構造です。

百聞は一見にしかずということで20秒動画にしました。

材料は木材の板がダイソーで、パイプや固定金具は塩ビ管のを使っています。一番高かったのはハンドルの取っ手で400円くらいでした。合計で2,000円程度で済みました。

日本工業規格JIS L 1013に準拠した結節強度の試験にできるだけ近づけるべく制作しましたが、材料の寸法などの要因で全く同じには出来ませんでしたが、近いものは出来ました。

| 項目 | JIS L 1013 | 自作試験機 |

|---|---|---|

| 試長 | 250mm | 280mm OR 200mm |

| 引張速度 | 300mm/min | 324mm/min |

試験時の引張速度には適正な速度があるようです

実は、JIS規格の300mm/分くらいの速度で引っ張った時が一番強度が高くなりました。

ラインを引きちぎるように乱暴に引っ張ればラインが切れる限界が低くなるのは想像できますから、最適な引張速度というのがあるんだろうとは思っていましたが。

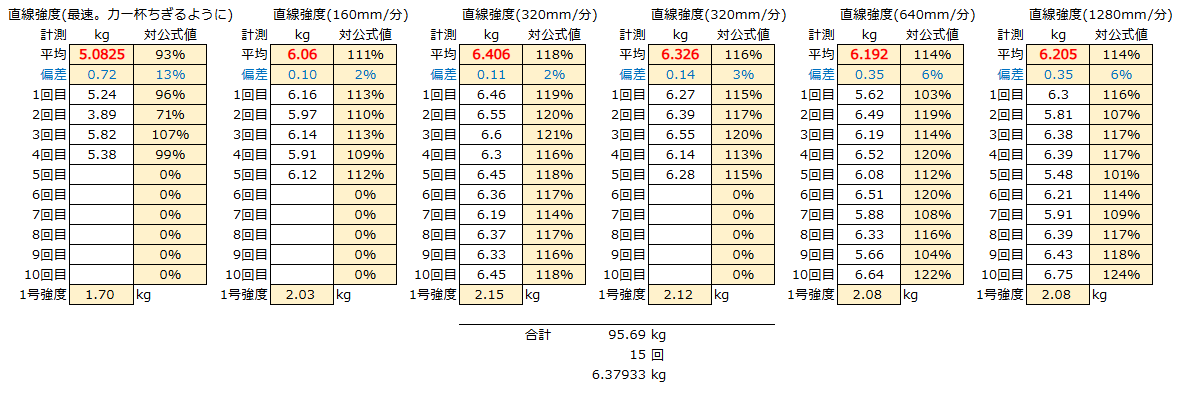

引張速度を色々変えて実験した結果を集計したエクセルのスクショです。

肝心なところだけ抜粋すると、

| 引張速度 | 強度 | 試験回数 |

|---|---|---|

| 最速 | 5.08 | 4回 |

| 160mm/分 | 6.06 | 5回 |

| 320mm/分 | 6.38 | 15回 |

| 640mm/分 | 6.19 | 10回 |

| 1280mm/分 | 6.20 | 10回 |

引張速度が速い方の2つ「最速」と「160mm/分」は、4・5回やった時点で明らかに段違いに強度が弱いのがわかったのでそこで試験をやめ、残りはそれぞれ10回以上試験しました。

JIS規格に一番近い320mm/分が一番強度が出ています。JIS規格の引張速度は何か科学的な根拠でもあるのでしょうか。

不思議に思って、試験回数が少なくて偏ったデータになっているのかと思って、追加で5回試験しましたが大きな変動はありませんでした。

ダイソーのナイロンラインとダイワのジャストロンを強度測定して比較

ナイロンラインの3号で強度の比較テストしました。

「ダイソーのナイロンライン」と「ダイワのジャストロン」です。テストのためにアマゾンで購入しました。

3種類の強度をそれぞれ10回試験しました。

- 直線強度(結び目を作らずにそのままの状態での引張強度:一番強い)

- 結節強度(一重結びを中央に結んでの引張強度)

- ユニノットの強度

試験回数は、ダイソーので計30回、ダイワのでも計30回の合計60回行いました。

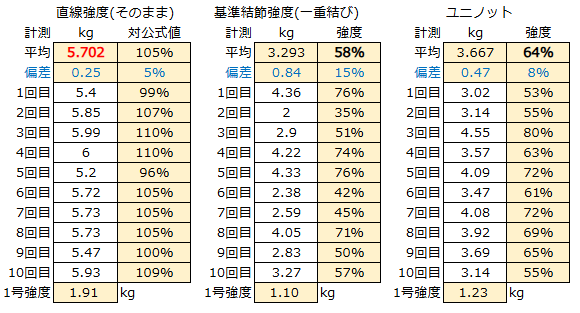

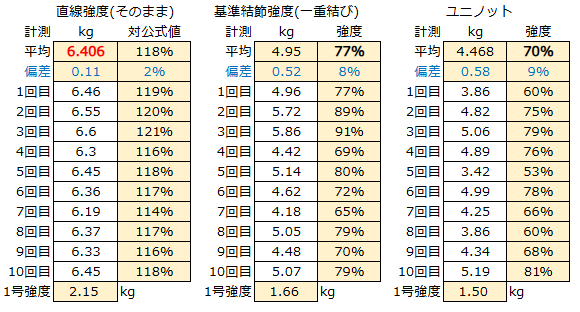

では、結果発表。エクセルのスクショです。

ダイソーのナイロン3号

ダイワのジャストロン3号

パッケージに記載されている強度は無視して、結び目を作らないそのままの状態での強度(直線強度といいます)をまず10回測ったその平均をそのラインの100%の強度としました。

比較しやすいように表に書き出し、見やすいように少数以下を少し端折るとこのようになります。

| 商品名 | 直線強度 | 一重結び | ユニノット |

|---|---|---|---|

| ダイソー ナイロン3号 | 5.7kg | 3.2kg | 3.6kg |

| ダイワ ジャストロン3号 | 6.4kg | 4.9kg | 4.4kg |

ダイソーのナイロン3号は150m巻きで110円と、言うまでもなく激安ラインですが、ダイワのジャストロン3号も500m巻きで1100円ですから100mあたり220円となかなかコスパの高いラインです。

3号のナイロンラインの標準的な直線強度は12lbです。キログラム換算すると5.4kgです。

ダイソーのラインの直線強度が5.7kgあるのは、確かに標準以上と言えますね。しかし、ダイワのジャストロンと比較すると2ランク落ちるというのは、試験で浮き彫りになった強度が価格相応であることを裏付けています。

一般的に、ラインの性能は直線強度だけでなく、耐摩耗性や耐久性も重要な要素となります。

ダイソーのラインは、価格を抑えるためにこれらの要素のいくつかが犠牲になっている可能性があります。

一方、ダイワのジャストロンは、比較的品質の良い素材や製法を採用することで、これらの要素をバランス良く高めていると考えられます。

ラインを結ぶ時に濡らさないとホントに切れやすいのか?

ナイロンラインでの試験

上の試験で使ったダイワのナイロンラインの「ジャストロン3号」を使って、

- 結び目にツバ・水につけないまま結ぶ

- 結び目にツバをつけてから結ぶ

- 結び目を水に数秒浸してから結ぶ

の3つを比較テストしました。全部ユニノットで結びました。

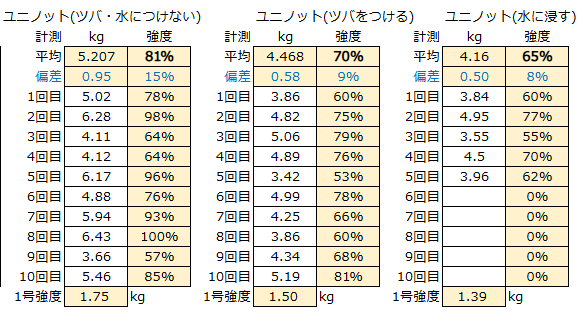

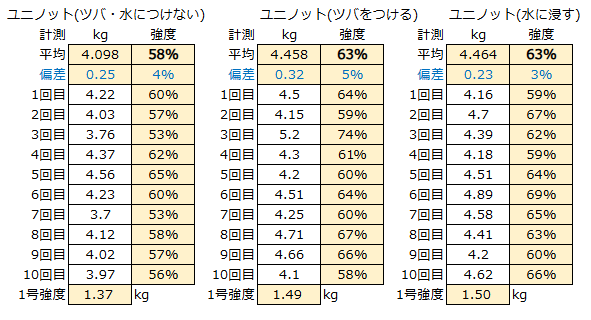

試験結果をエクセルで集計しました。そのスクショです。

肝心なところだけ抜粋すると、

| 結び方 | 強度 |

|---|---|

| 結び目にツバ・水をつけない まま結ぶ | 81% |

| 結び目にツバをつけて から結ぶ | 70% |

| 結び目を水に数秒浸して から結ぶ | 65% |

※ 強度のパーセントは、直線強度(結び目を一切作らずに測定した引張強度)試験10回の平均6.4kgを100%とした時の強度。

水分を与えれば与えるほど、吸水による強度低下がひどくなる傾向が見て取れますが、あまりにも差が大きいので、使ったラインの品質のムラや自分の結び方のデキのムラもあったのではないかと推測します。

これだと「結び目はツバで濡らさないほうが強度高いじゃん」となります。

世間一般の常識からしてそれはあり得ないので、試験方法の改善が必要なようで、

そのため、次に、それぞれの結び方で結んだ後、引っ張り試験の直前ですべて5分間水に浸けてから測定することにしました。

それと、結び目が滑りやすいユニノットから、すべらないパロマーノットに変更したところ、期待通りの結果が出ました。

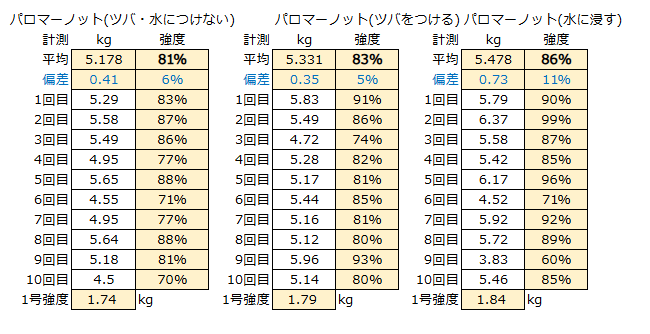

試験結果をまとめたエクセルのスクショです。

肝心なところだけ抜粋すると、

| 結び方 | 強度 |

|---|---|

| 結び目にツバ・水をつけない まま結んだ後5分浸水 | 81% |

| 結び目にツバをつけて から結んだ後5分浸水 | 83% |

| 結び目を水に数秒浸して から結んだ後5分浸水 | 86% |

※ 強度のパーセントは、直線強度(結び目を一切作らずに測定した引張強度)試験10回の平均6.4kgを100%とした時の強度。

結び目を水に浸してから結んだほうが、何も濡らさずにそのまま結んだものより強度が「5%」ほど上がっています。

ツバは濡らしムラがあるのかもしれませんね。

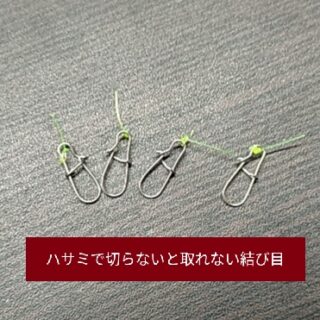

データでは5%程度の差ですが、実際にやってみてハッキリと差を実感できることが。

ツバや水で濡らしてから結んだ結び目は、限界を超えて切れた後もそのままスナップに付いたままなんです。

しかもハサミでカットしないと取れず、指でつまんで引っ張っても取れないんです。

つまり、結び目に一番近い本線が切れているんです。

一方、ツバもつけずに乾いたまま締め込んだ結び目は、指でつまんで簡単に取れるか、限界を超えて切れた時にどこかに飛んでいきました。

おそらく乾いたまま締め込んだ時に結び目にダメージを受けていたんでしょう。

結び目は濡らしてから結ぶことがとても大事なんですね。

次に、水を吸わない性質のフロロカーボンラインでテストしました。

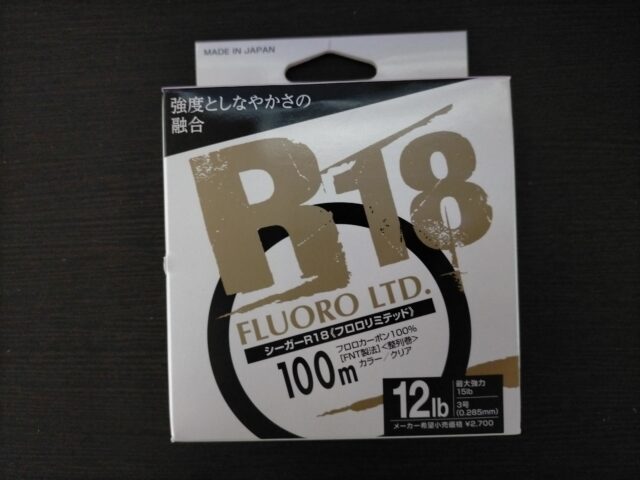

フロロカーボンラインでの試験

使ったラインはシーガーのR18フロロリミテッドの3号です。これもテストのためにアマゾンで購入しました。

ナイロンラインの時と同様に、

- 結び目にツバ・水につけないまま結ぶ

- 結び目にツバをつけてから結ぶ

- 結び目を水に数秒浸してから結ぶ

の3つを比較テストしました。全部ユニノットで結びました。

試験結果のエクセルでの集計のスクショです。

肝心なところだけ抜粋すると、

| 結び方 | 強度 |

|---|---|

| 結び目にツバ・水をつけない まま結ぶ | 58% |

| 結び目にツバをつけて から結ぶ | 63% |

| 結び目を水に数秒浸して から結ぶ | 63% |

※ 強度のパーセントは、直線強度(結び目を一切作らずに測定した引張強度)試験10回の平均7.04kgを100%とした時の強度。

ナイロンラインでのテストと同様に、ツバ・水をつけてから結んだほうが強度が「5%」ほど上がっています。

スピニングリールのスプールの爪に引っ掛けたラインの強度は?

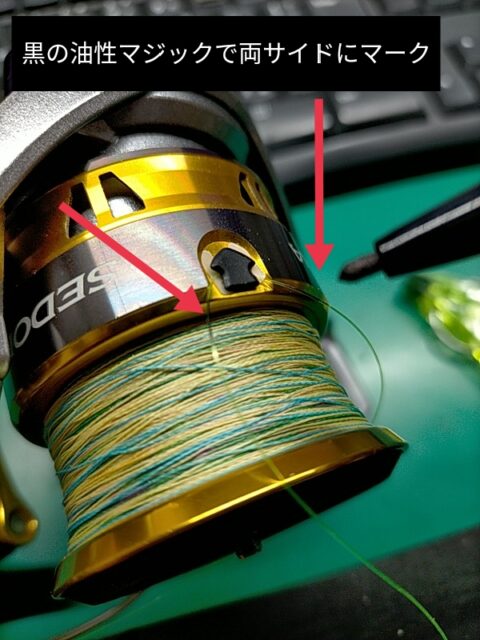

スピニングリールのスプールのヨコにあるツメに引っ掛けたラインはどのくらい強度が落ちるのか?

いつも頭のどこかでうっすら気になっていたので実験してスッキリさせます。

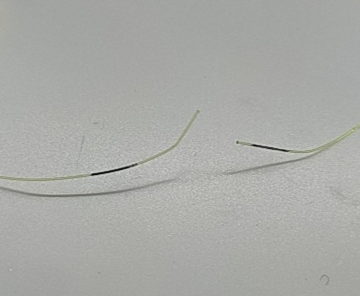

スプールのヨコのツメにナイロンライン3号を引っ掛けて、ツメの両サイドからはみ出ているラインに黒の油性マジックを塗って、どこが切れたか後でわかるようにマークします。

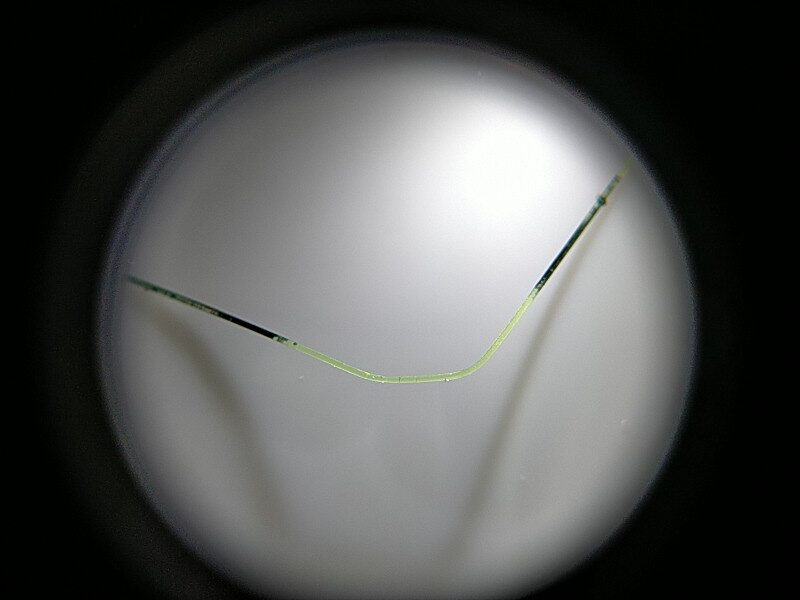

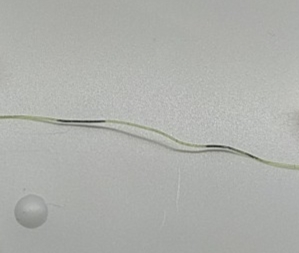

ツメからラインを引っこ抜きます。拡大鏡で見ると見事なクセがついていますが、キズという程でもないですね。

ホントにここがウィークポイントになって、ここが切れるのでしょうか?

このラインを今回作成したフォースゲージスタンドに取り付けて引張強度がどのくらい落ちているのか?切れるならツメでクセがついた場所なのかを5回試しました。

1回目アウト

黒の油性マジックでマークした間で切れています。クセがついていた場所です。

2回目セーフ

ツメのクセがついた部分では切れませんでした。

3回目アウト

4回目セーフ

5回目アウト

ツメでクセがついた場所の強度は5%程度落ちるようです

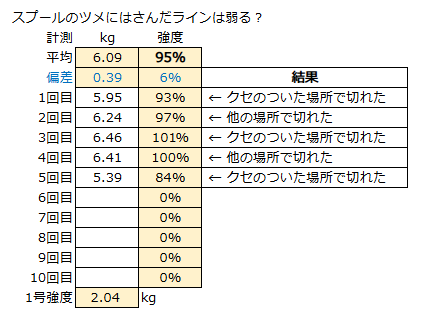

試験中、何kgで切れたのかも測定していました。そのデータをエクセルで集計したスクショです。

5回全部、クセのついた場所で切れると思っていましたが五分五分っぽいですね。

でも、強度が落ちるのはわかったので、ツメでクセがついた部分は使わないほうが無難でしょうね。

ラインを購入した時に巻かれているヤツ?のツメでクセがついた部分も、使わないほうが無難でしょうね。

ただ、5%程度の低下ですから、100%の強度が95%になるっていってもユニノットやパロマーノットのほうが80%くらいまで強度が落ちるのを考えると、

ツメでクセがついた部分をうっかり忘れていて仕掛けを作ったけど、だからといってイチからやり直すほどでもない

という感じでしょうか。

思わぬ収穫は、「油性マジックはナイロンラインを侵食しない」ということですね。

油性マジックでラインがダメになるんじゃないかと思っていましたが、油性マジックの部分では1回も切れませんでしたから。